教育界と経済界を結ぶ、世界水準のSTEAM教育を、すべての人に。

就職や生涯年収に大きな差を生むICTスキルは、「どこで生まれたか」「誰に最初に習ったか」で大きな差が生じます。例えば、すべての企業で欲しがる「データサイエンス人材」は果たして育成されているのか?データは最後は可視化してグラフや表にしなければなりません。しかし、ある国立教育大学の学生のなんと25%は大学入学まで自分でグラフを書いたことがないのです(e-kagaku調べ)。

一方、STEAM先進国といわれているフィンランドはすでに数年前から中学校の授業にVRの作成を組み込み、シンガポールはすべての科目に(音楽や体育にも)コンピューターを活用した授業が行われています。これらは、ジュニアが大学を卒業する12年後に、どんな産業がメインになるかを想定したカリキュラムであり、現在でもすべての産業(音楽業界やスポーツ界でも)でデータが活用されていることへの理にかなった就職のための教育的準備といえるでしょう。そもそも韓国、台湾、ベトナムなど近隣の国のSTEAMは、すべて中学から「実験」という時間があり、定期テストや入試にも組み入れられています。そのため、課題解決に必要な「周りにあるもので何とかする!」という実践力が、知識と経験という形で身についていきます。

しかし、他の国の子どもができて、日本の子どもができないわけはありません。それを証明するために、「ジュニアに世界初の人工衛星を作らせる」というプロジェクトに挑戦したのです。

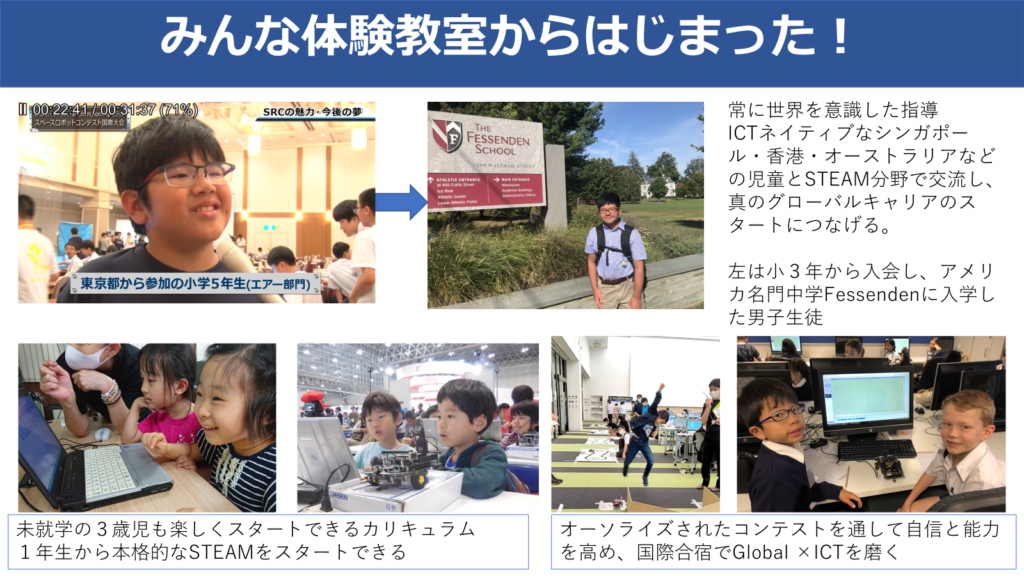

小学2年で始めた子が、6年後人工衛星を作り、中2でオックスフォードで学ぶ。

これはスポーツのアスリートと似ていませんか?スケートや水泳や卓球は、6,7歳で始めた子が6,7年後には国際大会やオリンピックに出場したりメダルを取ったりします。本物の教材とカリキュラムで育成すれば、STEAMやICTの世界でもそのような人材育成は可能なのです。

最初はみんな初心者です!

e-kagakuには京大や早慶、GMARCH、ハーバード大に推薦で合格したメンバーもいます。日本初のロボカップジュニア世界チャンピオンも輩出しています。でも、みんな最初は初心者です。だから安心して自分の可能性にチャレンジしてほしいと願っています。

詳しくは、体験教室またはオンライン説明会で!

いつでもどこでも誰でも「ICT」を学べる社会を作る

科学教育を通した人間教育

e-kagakuでは、現代のすべての職業に必要な「数値に強く論理性を持った人材」を育成する、科学を通した人間教育を実践しています。

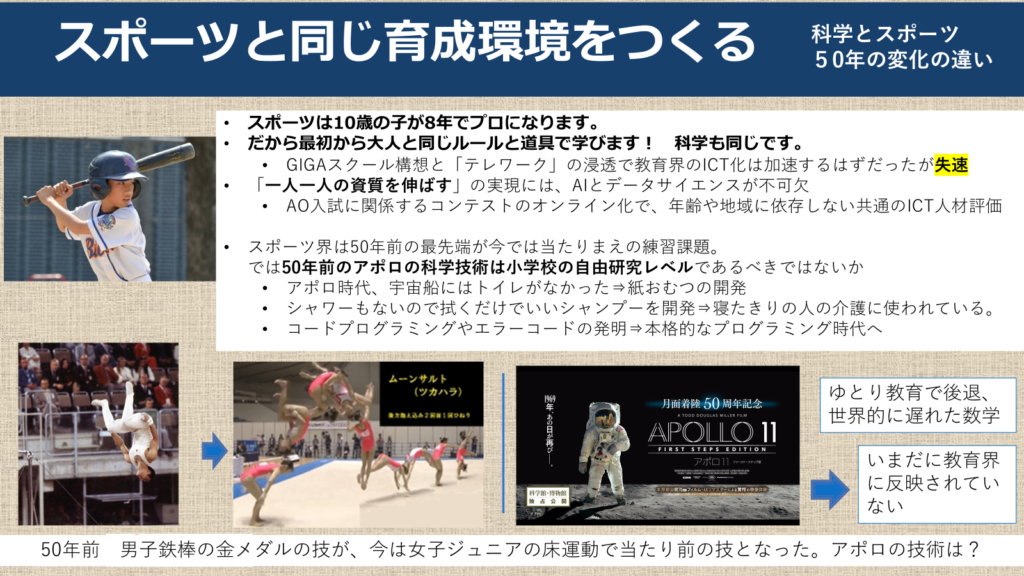

スポーツは10歳の子が8年でプロになります。科学も同じです。8年後には、子どもたちは大学生となり、研究者となります。だから、最初から大人と同じルールと道具で学びます。

50年前の男子鉄棒の金メダルの技が、今は女子ジュニアの床運動で当たり前の技となりました。

では50年前のアポロの科学技術は小学校の自由研究レベルにしたい!

「本物」で学ぶ

子どもたちはお絵かきソフトのチャンピオンになりたいのではなく、おもちゃのロボット大会で優勝したいわけでもありません。

でも、日本では子どもにおもちゃの教材や豆電球を与え続けています。

e-kagakuは違います。子どもたちに「本物」を与えます。

宇宙飛行士になりたい、社会に役立つものを作りたい、新しい何かを作りたいという願いをかなえるために必要な課題と教材を与え、チャレンジと評価の場を作る。これが私たちのコンセプトです。

我々の根幹にある思いは 「本物をぶつけたい」ということ。そして、子どもの努力を正当に評価したいということです。

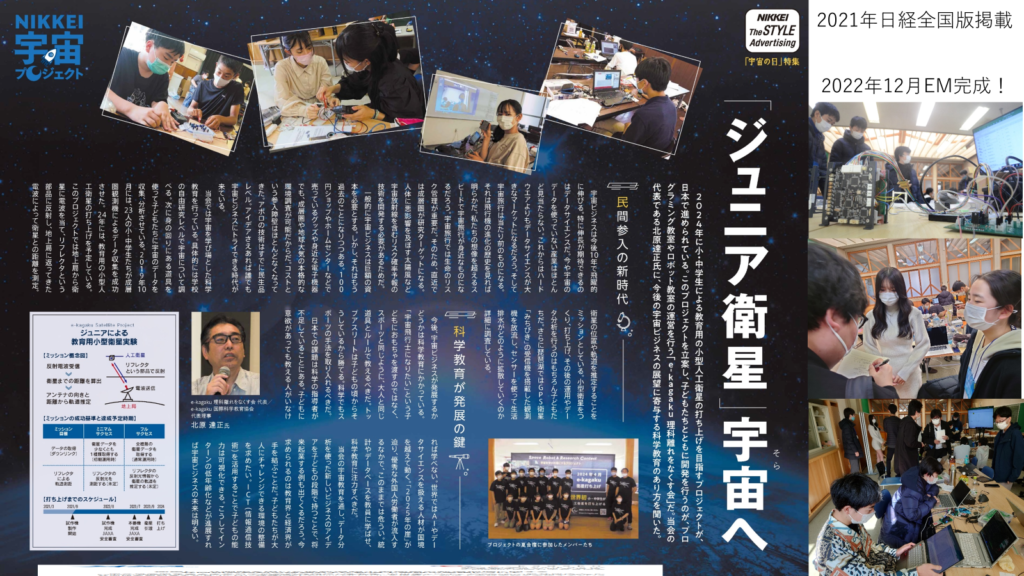

現在のテーマは「宇宙で観測機を動かして、データを取り活用する」です。いわば夏休みの自由研究を、宇宙でやろうというプロジェクト「宇宙を学びの場にするプロジェクト」です。2019年、2021年には上空3万メートルへの観測機の打ち上げに成功。2025年にはジュニアによる超小型衛星の打ち上げに成功しました。

日経のpodcastでも紹介(7分20秒あたりからお聞きください):https://youtu.be/3N26QgzcPfY?si=acZtiNpnw0QBDWqq

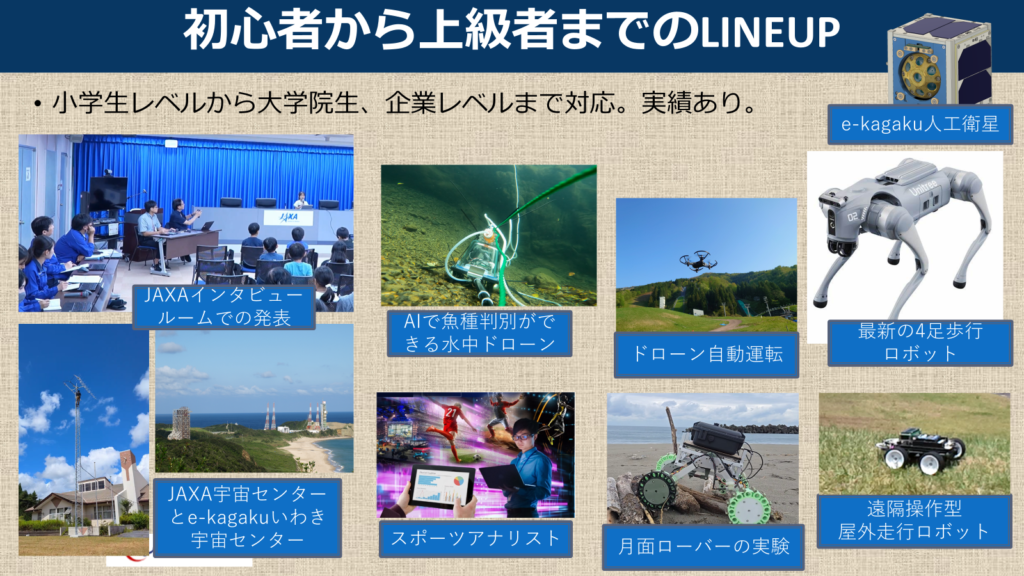

月面ローバーロボット、ドローンの自動運転、水中ドローンの開発、4足歩行ロボットでのMBD、スポーツアナリスト、AIの開発、遠隔医療、PV・VR作成などあらゆるチャレンジを用意しています。

ユビキタス学習法/地域格差解消:どこでも学べるための指導者育成

科学教育の機会均等化にオンラインとリテラシーの普及は必須です。e-kagakuは利尻島から宮古島まで全国をカバー、イギリス・ドイツなど海外からも受講しています。地域ICTの中核となる「地域ICTクラブ」も設置。講師となっていただける社会人の方も募集及び育成しています。

どこで生まれてもチャレンジできるという野球やサッカーと同じ考えです。科学教育にご関心がある方は、合わせてご検討ください。

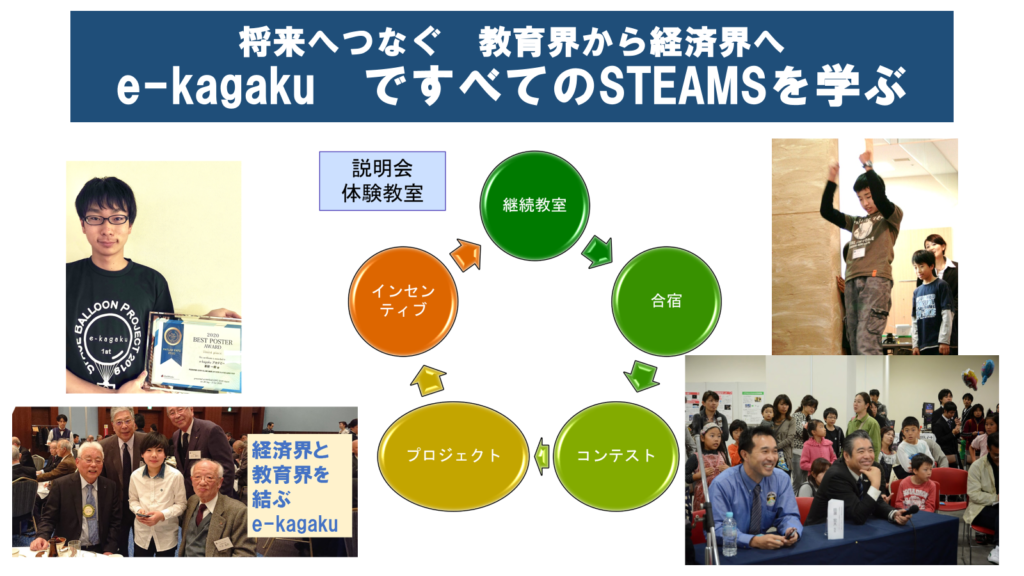

継続できるステップアップ型カリキュラム

未就学児童から60歳以上のシニアまで、ストレスなく実践的な課題に取り組めるカリキュラムを提供。科学館、保育園、学校、塾、社会人教育、カルチャースクールなどニーズに合わせて幅広く支援しています。柔軟性のあるカリキュラムが重要です。

統一的な評価の場

リアルな課題を同じデバイスで同じ時間内に解決させます。小学生から社会人だけでなく、海外の中・高・大学生も参加してフラットな評価のエビデンス作成だけでなく、各階層の育成にも寄与するコンテストの実施をします。

指導者の早急な育成

統計やデータベースはしっかりと学んでいない教員や学生は多い。ゆとり教育の理数強化の弱体により、画像や3次元に関する基礎学習力の低下が著しいと認識しています。生涯年収にも関わる基礎学力を基本からしっかりと学ぶ機会を作り、すべての科目に対応した講習を必修化(資格化)します。社会人向けのリスキニング講座やAI実践セミナーも行っています。

「私は文系だから」という言い訳はもはや通用しない時代であることは周知の事実です。膨大なデータ処理、急速に進むAI社会の中心は、やはりコンピューティングとデータサイエンスなのです。大人がこれを理解し、子どもの努力と実力を正当に評価する社会づくりを目指しています。

e-kagakuへの扉は体験教室から。オンラインでの保護者向け説明会も実施しております。まずは参加してみませんか?

代表挨拶

代表 北原 達正 (きたはら たつまさ)

京都大学理学部卒、同大学院理学研究科後期博士課程にて宇宙物理学専攻。

京都大学総合人間学部、奈良女子大学理学部、順天堂大学医学部大学院などで非常勤講師を務める。

2003年に「子どもの理科離れをなくす会」を設立。

2020年 一般社団法人 e-kagaku国際科学教育協会 へ移行。代表理事就任。

国際科学技術コンテスト ロボカップジュニア運営委員・国内理事、私立中学の学校改革最高教育責任者など、さまざまな要職に就く。